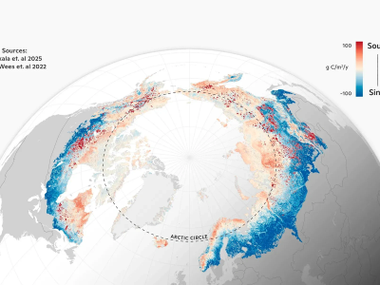

На этом изображении американские исследователи изменений климата показали ситуацию в Арктике в 2001—2020 годах. Синим цветом обозначены регионы, где северная природа вбирает в себя атмосферный углекислый газ, красным — где она его, наоборот, выбрасывает в воздух.

Как пишут учёные в недавней статье, до сих пор было принято сравнивать два противодействующих друг другу естественных процесса в Арктике: растения с удовольствием поглощают углекислый газ и используют его для фотосинтеза, а микробы с неменьшей радостью его производят. Исходя из этого, по опубликованным данным, в целом выходило, что Арктика в первые два десятилетия XXI века диоксид углерода всё же поглощала: примерно по 548 миллионов тонн в год.

Но исследователи подчёркивают, что в этих подсчётах кое-что упущено: не принимались во внимание природные пожары. А меж тем они происходят и, по оценкам, выделяют ориентировочно по 237 миллионов тонн углекислого газа в год. За вычетом этого количества получается, что бореальные (северные) леса поглощают чуть ли не вдвое меньше СО2, регионы многолетней мерзлоты становятся в этом смысле нейтральными, то есть сколько поглощают, столько и выделяют, а тундра и вовсе превращается в источник выбросов в атмосферу.

Главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук Дмитрий Замолодчиков объяснил Life.ru, что по мере потепления климата в Арктике становятся более частыми, долгими и суровыми засушливые сезоны, отсюда и пожары.

— В целом экосистемы Арктики функционируют как не самый большой, но всё-таки поглотитель атмосферного углекислого газа, но масштабные или катастрофические пожары могут конвертировать поглотитель углерода в источник, то есть влияние пожаров настолько масштабно, что они оборачивают присутствующую тенденцию, — рассказал кандидат биологических наук.

На самом деле эта тенденция давно уже «перевернулась», заверил опытный исследователь глобального углеродного цикла, заведующий лабораторией арктических исследований Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичёва Игорь Семилетов.

— Я вас сейчас удивлю: там и без пожаров идёт выделение углекислого газа, там нет поглощения. Ещё в 1990-е годы было доказано, что Арктика перестала быть стоком (поглотителем. — Прим. Life.ru) углекислого газа, а стала его источником. Пожары усугубляют ситуацию, но не меняют знак, знак и так ясен — выделение, — заявил член-корреспондент Российской академии наук.

По словам доктора географических наук, «дыхание почв» Севера выбрасывает в атмосферу вплоть до миллиарда тонн углекислого газа в год, что соизмеримо с общим количеством антропогенных выбросов с территории Российской Федерации. Океанолог выразил убеждение, что, безусловно, поглощение углекислого газа растениями в ходе фотосинтеза проигрывает «поединок» с выделяющими его микроорганизмами.

Но биолог Дмитрий Замолодчиков с этим не согласен. Он не разделяет панических настроений по поводу изменений климата и уверяет, что природа всегда стремится к равновесию и «зеркально» отвечает на меняющиеся условия. Даже пожары, по его словам, не остаются без этого «ответа»: пепел удобряет почву и тем самым помогает росту новых растений.

— Я по своему опыту наблюдения самых разных экосистем в условиях изменения климата полагаю, что компенсационная роль биосферы будет сохраняться минимум до 2100 года, — заключил специалист Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов.